“哇,这剑看着就厉害!泛着幽光的剑身,仿佛下一秒就能听见千年前‘唰’的出鞘声。”近日,在宝鸡青铜器博物院的展厅里,参观者们的目光总被展柜中的青铜剑牢牢吸引,忍不住对着这个跨越千年的兵器发出啧啧惊叹。

剑自古便有“百兵之君”的美誉,它不仅是古人尊崇的器物,更承载着数千年的历史文化内涵。作为随身佩戴、近距离搏杀的重要兵器,剑的构造看似简单却暗藏巧思——由剑身与剑柄两部分构成,长条形剑身两侧开刃,顶端聚成尖锐剑锋,因格斗中以推刺为核心功能,又被称为“直兵”。在实战中,它兼具实用与威严,舞动时正反皆可形成杀伤,锋利剑尖更能轻易穿透甲衣,尽显凌厉锋芒;从用途上划分,长剑适配战场交锋,短剑便于日常护身,剑在不同场景中都发挥着不可替代的作用。

游客在宝鸡青铜器博物院参观

追溯剑的发展脉络,其历史可追溯至殷商以前,最初脱胎于矛形刺兵与短匕首。早期的剑形制短小,仅有短平茎而无管筒,古人将其佩于腰间,既能切割物品,又能抵御匪寇野兽,是生活与安全的双重保障。到了周代,尤其是春秋战国时期,剑的意义发生了质的转变——它逐渐成为士阶层必备的主要短兵器,成为身份与使命的象征。即便如冯谖、韩信等身处困厄的士人,也始终将剑随身携带,这份执着足以见得剑在当时社会生活中的重要地位。

在宝鸡出土的众多古代兵器中,既有历经数千年埋藏地下、仍保留着当年形制与锋芒的青铜剑,也有工艺更为精巧的金柄铁剑。这些珍贵器物串联起中国古代兵器史的关键节点,见证了宝鸡作为文明交汇地的独特价值。近日,笔者循着文物的踪迹,走进宝鸡青铜器博物院,探寻古剑背后的历史印记,感受“百兵之君”穿越千年的魅力。

“您看这剑鞘上的花纹多精致!镂空的夔凤纹好像要飞起来,真不敢相信这是3000多年前的东西!”在宝鸡青铜器博物院西周带鞘短剑展柜前,游客李女士举着手机反复拍摄剑鞘纹饰,语气里满是惊叹。这柄1980年出土于渭滨区竹园沟国墓地十九号墓的短剑,通长22.8厘米、鞘长19厘米,虽体型小巧,却藏着早期文明交流的重要信息。

顺着讲解员的指引,短剑细节逐一呈现在眼前:三角形鞘身以木为芯,外裹薄铜饰片,两侧夔龙纹提耳灵动似腾空状;剑体如柳叶般修长,中脊微微隆起,刃口虽覆着岁月锈色,仍能想见当年出鞘的寒光。“这种柳叶形短剑是西周特有的,剑身狭长扁平,轻便且适合随身佩戴。”讲解员的话,让游客对青铜剑多了份认知。

柳叶形带鞘短剑

这柄短剑之所以成为文明交流的见证,与宝鸡的地理位置密不可分。作为沟通西南、西北的交通要道,宝鸡自古便是四川盆地与关中平原早期文明的交汇点。文献记载,商末周初,蜀人曾参与周人伐商,两地文化交融自此开启。考古发现更印证了这一点——进入西周后,四川盆地蜀文化遗存中不仅出现周文化风格的陶器、铜器,蜀文化也扩展至关中地区,宝鸡西周国墓地便被认为是蜀文化分支遗存。在国墓地出土的文物里,除带鞘短剑外,还有女青铜人等具三星堆、金沙文化特色的器物。尤其这柄柳叶形带鞘短剑,据考证,此类风格短剑在殷末周初发源于宝鸡,西周中期后传入四川,最终发展成风格独特的“蜀式剑”。可以说,它的传播路径,正是早期文明互鉴的生动写照。

一位游客指着剑身赞叹:“虽锈迹斑斑,但形制完好,剑鞘保存更是难得。想象3000多年前,它的主人佩着剑在战场交锋,多有画面感!”

“这剑柄上的螺旋纹里还留着镶嵌痕迹呢!当年是不是镶了宝石?”在春秋连珠纹扁茎铜剑展柜前,几名游客围在一起议论。这柄征集而来的短剑,残长仅20.6厘米,重0.102千克,虽体型不大,工艺与造型却十分独特,成为“人气展品”。

春秋时期的连珠纹扁茎剑

仔细观察便能发现,这柄剑既延续前代特点,又有创新突破:剑身保持柳叶形的灵动,中脊起棱,即便锋部残缺,仍能辨出当年尖锐轮廓;最特别的是柄部——扁圆形茎身饰螺旋状弦纹。此外,剑的格部雕刻简化兽面纹,线条简约却不失精致,让短剑在实用之外多了几分美感。

作为春秋时期关中地区流行的短剑样式,这种设计让剑身更轻便易携,既适合士人日常护身,也能在近距离交锋中快速出鞘。与西周带鞘短剑相比,它少了繁复装饰,多了实用气息。

春秋时期,礼崩乐坏,诸侯纷争渐起,战争形式与规模巨变,兵器工艺与设计有了新要求。西周时,剑更多是身份地位的象征,装饰讲究;到了春秋,随着战争频率增加,兵器逐渐从彰显身份向适配实战转变,连珠纹扁茎剑的简约设计与实用特性,正是这种转变的直接体现。

即便历经数千年,剑身刃部已出现锯齿状残损,但清晰的纹饰和形制,仍让参观者直观感受到春秋青铜铸造工艺的成熟。“以前觉得古代兵器要么笨重要么华丽,没想到还有这么‘务实’的设计。”一位游客参观后说,“这柄剑虽小,却能看出工匠在为实战考虑,这种工艺理念真让人佩服。”

“2000多年过去了,这绿松石居然还牢牢嵌在金柄上!”展厅里,市民王先生反复打量剑柄上的绿松石,忍不住感叹古人技艺高超。这柄于1992年在渭滨区神农镇益门堡村出土的古剑,让更多人得以近距离欣赏国宝,也看清了秦国崛起背后的“隐秘线索”。

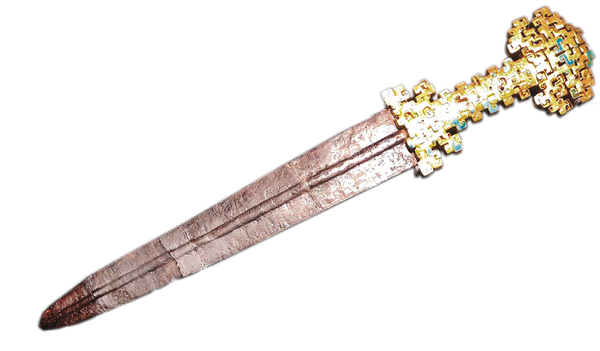

黄金剑柄铁质剑身的金柄铁剑

从数据看,这柄金柄铁剑通长37.8厘米,铁质剑身长25厘米、宽4厘米,黄金剑柄长12.8厘米,重350克。人们站在它面前时,都会被其奢华精致震撼:黄金剑柄采用镂空铸造,两面纹饰完全一致,无丝毫偏差——阴线纹勾勒的蟠虺纹相互缠绕,勾云纹、细珠纹作衬,纹饰层次分明;首端三组相扣的蟠虺纹排列极具韵律感,似在流动;柄茎两侧五个方齿对称中带错落,规整却不呆板;最亮眼的是剑格处的兽面纹,“眼睛”部位镶嵌碧绿绿松石,金黄与翠绿碰撞,让兵器少了杀气,多了奢华,竟让人恍惚忘记它是杀敌武器。

除外观惊艳,这柄剑的工艺与材质更藏着惊人技术含量。首先是材质突破——剑身采用铁质,在春秋时期堪称“突破性创新”。要知道,当时冶铁技术刚兴起,难度远大于铸铜,而铁质剑身优势明显:比青铜剑更坚硬耐用,砍击力道更强,实战中能占据更大优势。其次是工艺精妙——黄金与铁熔点悬殊,秦人却通过分制卯合工艺,让铁茎稳稳插入金柄,严丝合缝,即便历经两千多年也未松动,这种工艺水平在当时堪称顶尖。

为何说它是秦国崛起的“隐秘线索”?因为春秋时期,冶铁业是“核心科技”,直接关系兵器质量乃至国家实力。这柄剑的出现,证明秦国当时已掌握先进冶铁技术与金属加工工艺,而这些技术正是秦国后来崛起的重要基础。在诸侯纷争年代,拥有先进冶铁技术的秦国,能打造更锋利耐用的兵器,为后续军事扩张提供强大支撑。能拥有这样一柄集黄金、铁、绿松石于一体的宝剑,主人身份地位可想而知,也从侧面反映出秦国当时的物质财富与工艺水平。

从西周带鞘短剑,到春秋连珠纹扁茎剑,再到春秋金柄铁剑,宝鸡出土的古剑不仅串联起中国古代兵器史的发展脉络,更见证了宝鸡作为文明交汇地的独特价值。不仅如此,展厅里还陈列着西周铜短剑、春秋扁首扁茎扁格剑、战国薄格宽刃剑等诸多古代剑器,这些跨越数千年的古剑如今依旧散发着魅力,在无声地诉说着那段刀光剑影的历史岁月。(宝鸡融媒 毛丽娜)

-

凝心聚力优环境 同心同向解难题 宝鸡市餐饮酒店行业亲清直通车·政企恳谈会召开

04月09日 -

宝鸡金台区新增一批爱国主义教育基地

04月09日

-

宝鸡市首个“税惠到坊”服务驿站揭牌成立

04月09日

-

全省第36个爱国卫生月暨世界卫生日活动在宝鸡市举行

04月07日