“这些青铜戈看着好锋利,纹饰也特别有气势!隔着玻璃都能感受到一股威严气儿!”9月2日,小雨淅沥,宝鸡青铜器博物院内参观者络绎不绝,大家围着展柜里的青铜戈一边端详一边小声讨论,不时发出啧啧赞叹声。

“国之大事,在祀与戎。”商周时期,祭祀与战争是国家的头等大事,大量珍贵的青铜被投入礼器与兵器的铸造中。戈是商周青铜兵器中最常见的长兵器,古称“勾兵”,是用以钩杀和啄击的兵器。戈产生于夏代末期,兴盛于商、西周和春秋,自战国时期开始,由于作战方式的演变和戟的出现,戈在战争中的主导地位开始动摇,步战和骑战兴起后,戈逐渐处于次要地位,至东汉时期,戈结束了在战争中的使命。

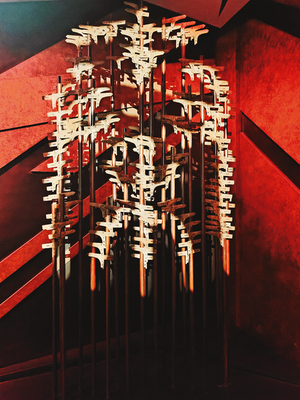

用戈拼成的小篆“秦”字

在宝鸡出土的众多青铜兵器中,历经数千年地下埋藏的青铜戈,至今仍锋刃尖利,透着穿越时空的历史寒光,更成为解读周秦军事文化的关键实物。

兽面纹戈 纹饰里的信仰与威严

在宝鸡青铜器博物院展厅,一件兽面纹戈静静躺在展柜中,虽历经千年,兽面纹仍线条清晰、质感厚重。

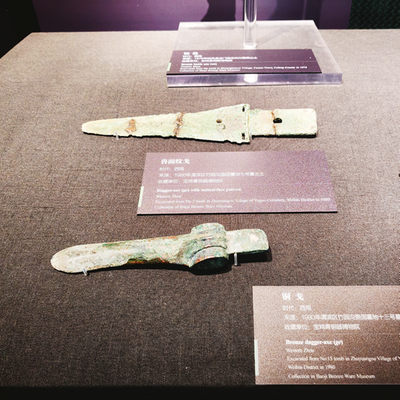

兽面纹戈 铜戈

兽面纹,也就是人们常说的“饕餮纹”,是商周青铜器的标志性纹饰。这件兽面纹戈1980年出土于渭滨区竹园沟(弓鱼yu)国墓地7号墓,长22.6厘米、内长7厘米、重0.288千克。谈及戈的构造与用法,工作人员说:“完整的戈由戈头、柲(音bi,木柄)、柲冒和冒末的?组成。戈的主要杀伤功能由戈头完成,戈头由援、内(音na,有‘纳入’之意,兵器尾部横向伸出部分用以装柄)、胡三部分组成,其中对敌方的杀伤功能主要由援来完成,援带刃和锋,可钩、啄、摏,摏就是推击,利用援的上刃杀伤敌人。它的援部呈锐角三角形,刃口锋利;直阑较高,援本处的兽头装饰虽镶嵌物已脱落,双目轮廓依然清晰;援身和内部布满变形蝉纹,以细密雷纹衬底,显得层次分明。”

《左传·文公十一年》记载“……富父终甥摏其喉以戈,杀之,埋其首于子驹之门,以命宣伯”,其中的“摏其喉以戈”便是戈的这一典型用法。由于戈头横置于柲,戈拥有钩杀的功能,《晏子春秋》卷五记载齐国崔杼杀庄公后,令士卒胁迫众人时有“曲刃钩之”之语,说的就是戈的这一功能;第三种方法就是用锋去啄击敌人。

在这件兽面纹戈上,纹饰多装饰于胡部与内部,由对称的兽眼、兽鼻、兽口构成,线条刚劲、造型庄重。工作人员指着纹饰解释说:“周人在戈上铸兽面纹,可不是简单的装饰,更有深层寓意。当时人们认为兽面是自然与威慑的象征,既能祈求庇佑将士获胜,又能震慑敌人,达到‘不战而屈人之兵’的效果。”

古代将士威风出征

“‘王于兴师,修我戈矛’,《诗经·秦风·无衣》里写的就是将士们修整戈矛、共赴战场的场景!”正在参观的大学生指着展品说。凝视着这件兽面纹戈,人们依然能感受到跨越千年的庄重与威严以及周人对自然的敬畏、对胜利的渴望。

铜我 形似“我”字的戈属兵器

“这东西长得像耙子,怎么会叫‘我’?”在展厅里,一件带齿的青铜兵器前围了不少好奇的游客。工作人员笑着解释道:“‘我’可不是汉语中的第一人称代词,而是戈的一种衍生兵器,装上木柄后,极似甲骨文中的‘我’字。商周时期,凡与战争有关的象形文字,经常绘有戈的图像,如‘我’‘戕’‘戟’‘戣’等。”

铜我

这件“铜我”于1975年出土于扶风县法门镇庄白村伯或墓,长28厘米、刃部最宽8.5厘米、重0.22千克,刃部为圆齿状,有三个大齿,背部有两个椭圆形銎,銎上的钉孔对穿,以便固定木柄。从用途看,它是戈属兵器,既能像戈一样钩啄,由于形状似锯,啄人的杀伤力更强。据工作人员介绍,该村曾先后出土两件此类兵器,对于研究西周异形兵器具有十分重要的价值。“我”盛行于商至战国时期,秦以后逐渐消失。

“看到这些兵器,就能联想到‘金戈铁马’‘大动干戈’‘化干戈为玉帛’这些成语呢!”许多参观者顺口说出了不少有关戈的成语。

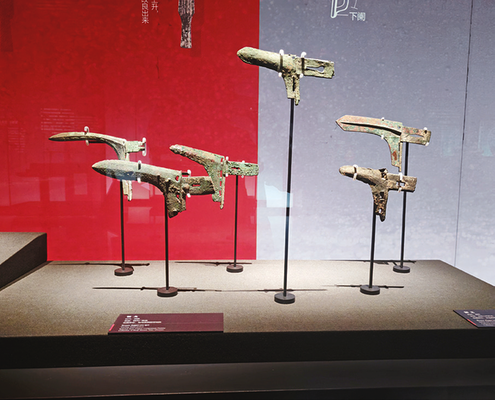

直内戈

此外,在宝鸡地区还出土过不少类似的兵器,目前宝鸡青铜器博物院收藏有三角援戈、直内戈、管銎铜戈、短胡曲刃铜戈等不同形制的铜戈。

一组铜戈

八年吕不韦戈 铭文里的工艺与制度

走进3号展厅,有一件青铜戈格外引人注目,它就是战国时期的“八年吕不韦戈”。只见展柜前格外热闹,戈身上的十余字铭文,吸引着游客们仔细辨认。据了解,这件戈不仅是战国时期军事装备的典型代表,更因与吕不韦这一历史人物相关联,成为串联起战国政治与军事的重要实物证据。

这件“八年吕不韦戈”长21.7厘米、重0.3千克,于1987年出土于宝鸡,其命名源于戈身上清晰可辨的铭文。戈身上刻有“八年,相邦吕不韦造,诏事图、丞蕺(ji)、工奭(shi)”等字样,犹如一份跨越千年的“生产档案”,精准记录了这件兵器的铸造时间、监造官员与工匠姓名。“从这些铭文可知,此戈是在秦王嬴政第八年,由相邦吕不韦监造,官员‘蕺’督造,工匠‘奭’制作。”工作人员的讲解,让大家纷纷惊叹于两千多年前秦国严谨的兵器制造制度。

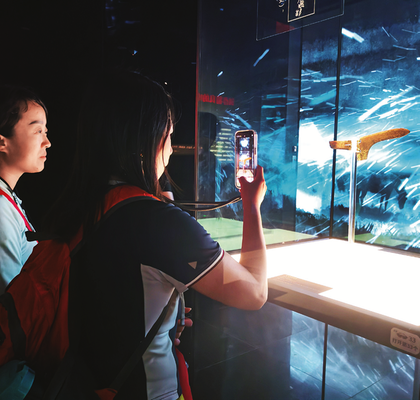

市民在观赏八年吕不韦戈

秦国以法治国,建立了严密的兵器督责制度,依据秦律,兵器铸造的各个环节均需明确标注铸造时间、监督机构、参与人员姓名等信息,便于日后追溯核查,这种制度被称为“物勒工名”,它不仅确保了兵器质量的可追溯性,更充分展现出秦人在管理制度上的严谨性与规范性。从形制来看,八年吕不韦戈采用了战国时期主流的“直内戈”样式,援部狭长而锋利,前端呈尖削状,便于钩啄与劈砍;内部设有方形穿孔,可通过绳索将戈头牢固绑定在木柄上,避免作战时脱落。戈身整体铸造规整,线条流畅,没有明显的砂眼与铸造缺陷,可见当时秦国青铜铸造的“标准化”程度之高,每一件兵器的尺寸、重量、锋利度都经过严格把控,确保在战场上能发挥稳定战力。

如今,八年吕不韦戈被珍藏于宝鸡青铜器博物院,它不再是战场上的利刃,却以实物的形式,让我们得以窥见战国时期秦国“兵甲之盛”,也让吕不韦这位历史人物从文献记载中走出,与具体的器物相关联,变得更加鲜活可感。

此外,宝鸡青铜器博物院还收藏有多件(组)春秋战国时期的铜戈。

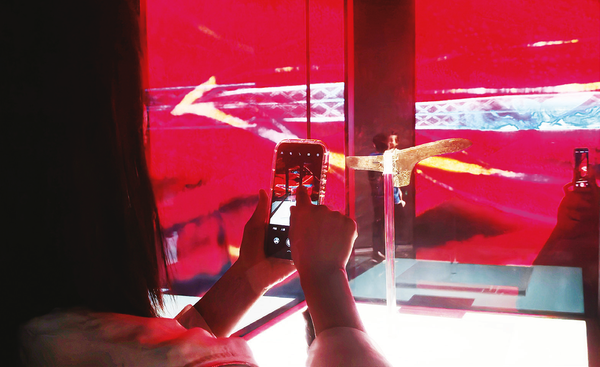

游客边欣赏边拍摄青铜兵器

当我们漫步在宝鸡青铜器博物院,凝视着这些穿越千年的青铜戈时,仿佛能听到远古战场上的金戈铁马之声,看到古代将士手持戈柄、奋勇作战的身影。这些青铜戈所代表的工匠精神、文化内涵,依然在影响着今天的我们。它们告诉人们,宝鸡不仅是“中国青铜器之乡”,更是中华文明的重要发源地,而这份厚重的历史文化遗产,需要我们代代守护和传承,让青铜戈在新时代继续绽放历史的光芒!(宝鸡融媒 毛丽娜)

-

凝心聚力优环境 同心同向解难题 宝鸡市餐饮酒店行业亲清直通车·政企恳谈会召开

04月09日 -

宝鸡金台区新增一批爱国主义教育基地

04月09日

-

宝鸡市首个“税惠到坊”服务驿站揭牌成立

04月09日

-

全省第36个爱国卫生月暨世界卫生日活动在宝鸡市举行

04月07日