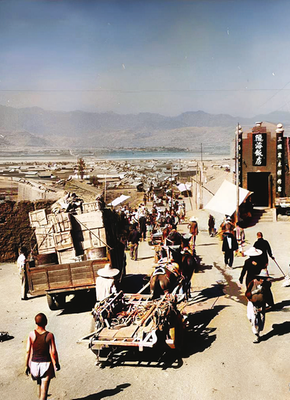

1940年10月,作家茅盾由延安前往重庆途中,在宝鸡短暂停留。在宝鸡,茅盾看到了“不可思议”的繁荣——铁路汽笛与工厂轰鸣交织,旅馆酒楼与商铺银行林立。这座原本“不甚重要的小县”,正在因交通的发展、工业的崛起和商贸的兴盛而“崭露头角”。

茅盾(资料照片)

1941年3月,茅盾将在宝鸡的所见所闻,写进散文集《见闻杂记》。在书中,他不吝溢美之词,称赞宝鸡是“战时景气”的宠儿。

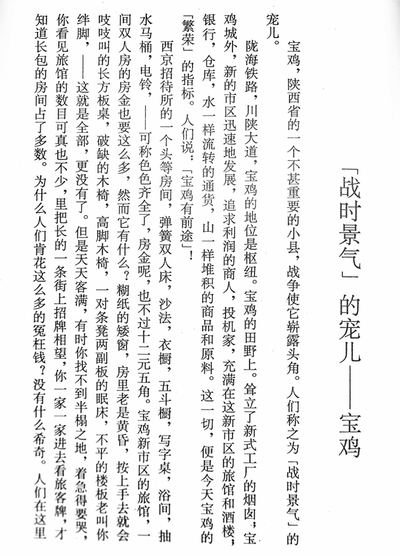

中国文联出版公司根据原版影印的《见闻杂记》节选

铁路公路交会的交通枢纽

“陇海铁路、川陕大道,宝鸡的地位是枢纽。”在散文《“战时景气”的宠儿——宝鸡》中,茅盾如是评价宝鸡的交通优势。

宝鸡文理学院西北工合研究中心主任李伟介绍,抗战时期,宝鸡已形成“铁路+公路”的交通网络——陇海铁路向西延伸至此,川陕公路、宝平公路、西宝公路由此辐射开来,宝鸡连接了陕、甘、青、新、川、云、贵等省份,畅通了抗战后方的物资运输与人员流动。

茅盾在《“战时景气”的宠儿——宝鸡》中提到往来宝鸡的车辆之多:“华灯初上,在卡车的长阵所构成的甬道中溜达……”而在散文《秦岭之夜》中,茅盾写道:“凡南行的军车,必须携带货物,公家的或商家的,否则不准通行。”宝鸡的交通枢纽地位由此可见一斑。

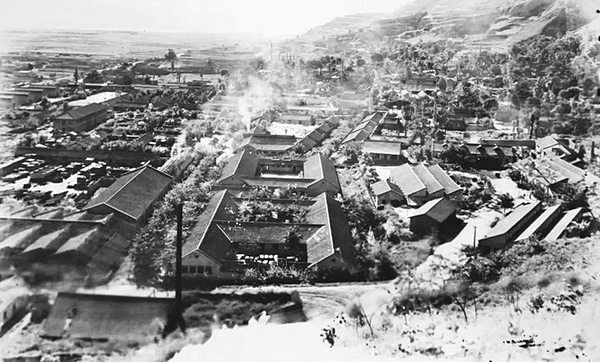

铁路、公路的通达,首先带来了人口的聚集。1937年前,宝鸡仅是一座东西街道长三四百米、与周边村庄合计人口不足万人的小县城;随着陇海铁路通车,内地和沿海地区的工厂、商铺、银行、学校纷纷迁来,大批难民也随之涌入,这座小城的人口剧增至近10万。

茅盾在宝鸡所见的“里把长的一条街上招牌相望”的旅馆群,正是人口激增的直接体现——即便“宝鸡新市区的旅馆……糊纸的矮窗,房里老是黄昏”,一间双人房的房金要价12元5角(与西京招待所的头等房间价格相当),却依旧“天天客满,有时你找不到半榻之地”,且“长包的房间占了多数”。

他还在《“战时景气”的宠儿——宝鸡》中记录了一位“魔术家”般的旅馆长客:商车钢板断了、轮胎坏了,找他能解决,连“液体燃料管理委员会”严格统制的汽油,他都能以70元一加仑的价格,在隔天凑齐300加仑。这种“无所不能”的背后,正是宝鸡作为交通枢纽,物资需求旺盛、流通渠道顺畅的真实体现。

新兴工厂带来的物资保障

“宝鸡的田野上,耸立了新式工厂的烟囱。”茅盾在《“战时景气”的宠儿——宝鸡》中写下的这一幕,是抗战时期宝鸡工业从无到有、从小到大的缩影。而这一蝶变的背后,既有内迁企业的支撑,也有工合运动的带动。

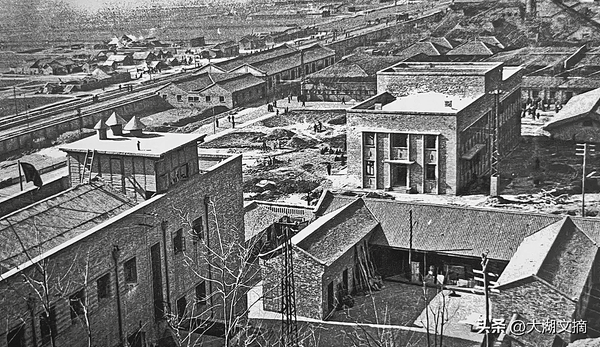

抗战时期,申新公司、雍兴公司等近20家国内大型企业,带着先进的生产机器和管理经验迁至宝鸡,打破了当地仅存小型传统手工业作坊的格局,催生了“秦宝十里铺”和“岐山蔡家坡”两大工业园区。

这些企业的生产,一头连着抗战前线,一头系着后方民生:申新纱厂生产棉纱、棉布,均以低于市场价一半的价格被征购,尽数运往抗战前线;福新面粉厂“不计成本承担前线面粉生产任务”,即便物价上涨、成本增加仍坚持供应。秦昌火柴厂的火柴销往西北、西南,缓解了群众使用火柴紧张的局面;雍兴公司蔡家坡动力酒精厂生产的酱油、淀粉、味精,填补了地方调味品市场的空白;宏文造纸厂的产品不仅覆盖宝鸡、西安,还远销天水、兰州,解决了后方用纸短缺的问题。

在描绘宝鸡工业崛起的同时,茅盾还看到“群山环抱,山坳里还有些点点的村落”。他感慨工业发展背后的民生重量——正是这些在土地上艰难求生的农民,“给宝鸡赢来了‘繁荣’”。

商业贸易激发的经济活力

“追求利润的商人、投机家,充满在这新市区的旅馆和酒楼;银行、仓库,水一样流转的通货,山一样堆积的商品和原料。”茅盾在《“战时景气”的宠儿——宝鸡》中写道,“这一切,便是今天宝鸡的‘繁荣’的指标。人们说 :‘宝鸡有前途!’”

20世纪30年代中期以前,宝鸡的商贸业还处在起步阶段。仅有的几十家商号,基本上还是小店小铺经营,出售的也仅是简单的日用品,还没有形成比较有规模的商品交换市场。及至抗战胜利时,宝鸡的商号已达1200多家,形成了以龙泉巷、中山东路为核心的商业圈。

商业贸易的繁荣,带动了服务业的发展。宝鸡陆续诞生了以“陇海”“沧浪”“大中国”“宝山泉”等为名号的浴池,以“金台”“保阳”“南京”“河南”等为名号的宾馆、旅社,以“天福楼”“老万兴”“宴春园”“老马家”等为名号的宾馆饭店、食堂。在《“战时景气”的宠儿——宝鸡》中,茅盾特别提到了宝鸡的酒楼:京调、秦腔应有尽有,鱼翅、海参不足为奇,“宝鸡,这是一个不可思议的地方!”

服务业的发展,又催生了新的出行方式。彼时,宝鸡至广元客车稀缺,商车又重货轻客,候票常需一月,一种名为“拉拉车”的交通工具随即出现。茅盾专写了一篇散文《拉拉车》:“这是两轮车,轮即普通人力车所用者,也有的是木制,极简陋,但仍用橡皮轮胎;座位不作椅形,而为榻形,故不能坐,只能卧。”这种拉拉车,对乘客而言车费贵、耗时长,对车夫而言成本高、收入低,但因宝鸡至广元一段,“客车不多,商车亦不愿载客”,仍让拉拉车“多如‘过江之鲫’”。

时过境迁,宝鸡作为“战时景气”的宠儿虽已成为历史,但这座城市的交通、工业与商贸的底蕴由此形成。茅盾用一篇篇散文告诉人们,抗战时期的宝鸡,不仅是物资转运的“生命线”、工业生产的“根据地”,更是无数人在危难中求生、求变的“避风港”。而这份战火淬炼出的生机与韧性,早已融入宝鸡的城市血脉,成为跨越时空的精神财富。

(宝鸡融媒 罗琴)

-

凝心聚力优环境 同心同向解难题 宝鸡市餐饮酒店行业亲清直通车·政企恳谈会召开

04月09日 -

宝鸡金台区新增一批爱国主义教育基地

04月09日

-

宝鸡市首个“税惠到坊”服务驿站揭牌成立

04月09日

-

全省第36个爱国卫生月暨世界卫生日活动在宝鸡市举行

04月07日