在抗日战争那段波澜壮阔的历史长河中,宝鸡这座古老而又充满活力的城市,因一场轰轰烈烈的“工合运动”而熠熠生辉,被赋予了“工合城”的美誉。工合运动在这里蓬勃发展,不仅为抗战提供了宝贵的物资保障,还留下了不可磨灭的文化与精神印记,且传承至今,影响深远。

8月1日,记者跟随宝鸡文理学院西北工合研究中心首席专家、研究员张占勤,一起参观了刚建成不久的位于宝鸡文理学院高新校区的“西北工合运动展览馆”。这个展览馆由宝鸡文理学院和市社会科学联合会共同建立。进入馆里,如同开启了穿越时空的隧道,可以一同探寻抗战期间工合运动在宝鸡的非凡历程,感受那段激情燃烧的岁月,领略烽火中闪烁出的工业光芒——

宝鸡缘何被称为“工合城”

抗战时期,中国沿海沿江地区的工业遭到日寇的严重破坏,为保存民族工业力量,工业内迁成为必然选择。宝鸡因自身地理和交通优势,成为众多企业内迁的理想之地。

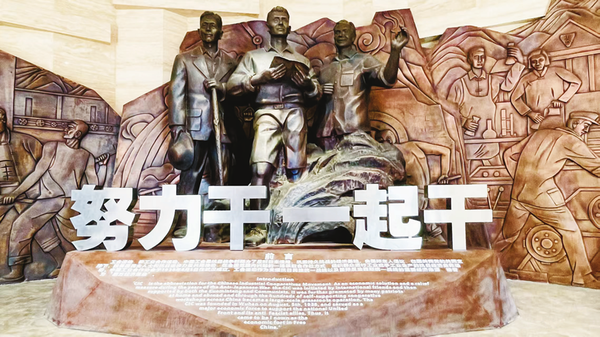

位于宝鸡文理学院的西北工合运动展览馆

宝鸡地处陕西、甘肃、四川三省接合部,是通往西北、西南的铁路交通要地。1936年底,陇海铁路修至宝鸡,宝鸡作为当时陇海铁路西端终点,战略地位愈发重要,也为工业内迁提供了便利的运输条件。从地理位置上看,宝鸡处于抗战大后方,相对安全,能为企业提供稳定的生产环境,使其免受日寇战火的直接威胁。

1938年,42家企业从武汉以及沿海地区内迁,其中39家落地陕西关中,更有大部分企业落户宝鸡。这些企业带来了先进的技术和管理经验,为宝鸡的工业发展注入了新的活力,也成为宝鸡工合运动兴起的重要基础之一。

1938年6月,随着大量难民涌入宝鸡,这里拥有了丰富的劳动力资源。这些难民大多渴望通过劳动获得生存机会,为工合运动的开展提供了充足的人力资源。

张占勤说:“除了地理和交通优势、大批企业内迁以及充足的人力资源条件外,宝鸡成为当时的‘工合城’,还有一个原因就是,宝鸡历史文化深厚、民风淳朴,人民崇德尚礼、勤劳善良。”他继续说,工合运动创始人之一、美国著名记者海伦·斯诺曾明确说:“我们选择宝鸡作为开创工合运动的第一个地方,是考虑到宝鸡是古丝绸之路上较为安全的地方,宝鸡人善于接受新思想,比其他地方更有魅力。”

位于凤县的工合雕塑

宝鸡人崇德的文化氛围,有利于工合运动顺利推进,为工合组织与当地民众的和谐共处、共同奋斗奠定了良好基础。

中国工业合作协会简称“中国工合”,于1938年8月在武汉成立。新西兰人路易·艾黎任技术顾问,其宗旨是通过建立工业生产合作社,把失业工人和难民组织起来,从事军需和民用工业生产,支持抗日战争。1938年8月下旬,工合的第一个派出机构——西北区办事处在宝鸡挂牌成立。中国工合先后在全国设立了7个办事处、80多个事务所或指导站,组建了近3000个合作社,涉及全国18个省。

位于宝鸡的中国工合协会西北区办事处,当时管辖陕西、甘肃、山西、河南、湖北、绥远6省的工合事务,也是中国工合协会中成立时间最早、影响范围最大、综合实力最强的地区办事处,在抗日战争中发挥了非常重要的作用。

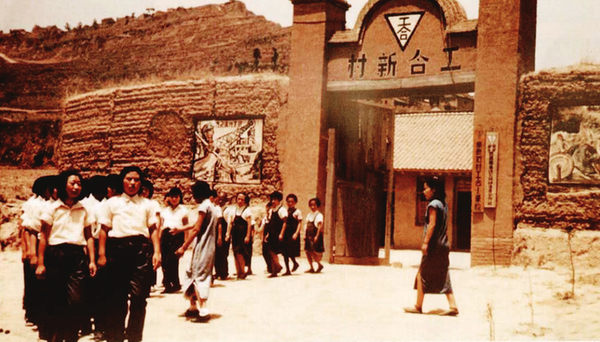

工合运动时期,位于宝鸡的工合新村。(资料图)

工合在筹备期间,就和中国共产党保持着密切的联系。周恩来和八路军办事处非常支持工合的设想,多次鼓励路易·艾黎坚持干下去。1938年,周恩来委派董必武、邓颖超、林伯渠等出任中国工业合作协会理事。抗战期间,周恩来经常往返于延安、重庆,多次乘汽车路过宝鸡,就住在凤县双石铺工合招待所,与艾黎促膝长谈。

受中国共产党的影响,路易·艾黎从汉口来到宝鸡,与卢广绵一起指导刚刚成立的工合西北区办事处。从工合西北区办事处最早在宝鸡成立的大华打铁合作社开始,仅宝鸡县城(即今宝鸡市区)陆续创办起百余个生产合作社,涵盖织布、织毯、打铁、纺织机械制造等多个领域,宝鸡也因此被称为“工合城”。

崛起的战时生产大后方

1939年,宝鸡的工合运动达到高潮,全市有100多家合作社,涵盖了纺织、食品加工、皮革、墨水、纸张、酒、麻绳生产等众多轻工业以及机器制造等领域,成为抗战生产的重要大后方。据1940年数据统计,宝鸡工合生产的产品,就有65%被运往抗日前线。

抗战时期,以宝鸡为中心开展起来的轰轰烈烈的西北工合运动,不仅为抗日战争的最终胜利提供了重要的物质支持,而且对宝鸡本地的文化教育、医疗卫生等诸多方面产生了重大影响。

工合运动时期,宝鸡十里铺妇女第三织布合作社劳动场景。(资料图)

张占勤介绍说:“宝鸡工合运动的首要贡献是为抗日前线生产军需物资,因为工合以‘适应军事需要为第一、注重军队日用品之制造,以增强抗战实力’为组社原则。为了支援抗日前线,一些合作社成为流动合作社,跟随游击队流动,为抗日前线提供军需和日用品。如1939年12月,宝鸡工合社在西北工合发动的百万军毯运动中,一次就供应了5万条军毯和3.6万件军大衣;同时,工合运动还解决难民生活困难,利用当地的原材料生产自救,使他们暂时摆脱了颠沛流离之苦,也增加了社会财富;另一方面,为了给工合运动培养更多的技术人才,西北工合办事处先后在当时的宝鸡县、凤县双石铺创办了培黎工艺学校。”

说起双石铺培黎学校,记者曾在位于凤县的中国工合运动纪念地采访时感慨颇深。几位八九十岁的老人当时向记者讲起了发生在这里的“工合”故事,他们说:“听说那时候,这里有几个外国人出来进去地忙,有新西兰人,有英国人。”

老人们所说的“新西兰人”和“英国人”,就是路易·艾黎和乔治·何克。中国工合西北办事处在宝鸡建立不久,就在凤县双石铺创办了工业合作社以及医院和凤县双石铺培黎学校,乔治·何克曾任双石铺培黎学校校长。

位于秦岭山区的凤县双石铺培黎学校创建初期,条件十分艰苦,设施简陋。乔治·何克担任校长之后,各个方面都得到了很大改观。到1942年底,学生达到60多人,开设了纺织、机械、化工、会计、英语等多门专业课程。由于国民党的迫害,1944年12月,双石铺培黎学校搬迁至甘肃山丹县。

新中国成立后,培黎学校为中国工业建设培养了大批技术骨干,促进了我国职业教育的发展。

工合精神的传承与回响

1938年至1942年,在工合运动开展的繁盛时期,不仅生产了大量的物质财富,还孕育出了丰富的文艺作品,成为那个时代精神的生动写照。

当时,许多作家、诗人深入工合运动一线,亲身感受工人们的奋斗与艰辛,创作出了许多反映工合运动的优秀作品。著名作家茅盾路过宝鸡时,看到宝鸡繁荣的工业景象和工人们的辛勤劳作,留下了“水一样流转的山货、山一样堆集的商品和原料”的慨叹,称赞宝鸡为“战时‘景气’的宠儿”。著名作家老舍也曾以工合运动为背景,创作了一系列文学作品,生动地展现了工人们团结一心、共克时艰的精神风貌。

当时还创立了半月刊《西北工合》,集中刊发与工合运动相关的诗歌、散文、戏剧文学等作品。同时,还诞生了《工合运动之歌》《培黎工艺学校校歌》等众多激励人心的歌曲,并流传至今。这些文艺作品不仅在当时鼓舞了士气,也为后人了解工合运动提供了珍贵的历史资料,更让如今的我们感受到了曾经工合运动中蕴含的精神力量。

工合运动所倡导的“努力干、一起干”精神,贯穿于整个运动的始终,成为工人们团结奋斗的力量源泉。这种精神在宝鸡乃至全国范围内产生了深远的影响。2017年,习近平总书记给中国工合国际委员会、北京培黎职业学院回信,希望中国工合国际委员会、北京培黎职业学院发扬传承艾老“努力干、一起干”的工合精神,积极开展国际文化交流,谱写国际友谊新篇章,为促进世界和平与发展、构建人类命运共同体作出新的贡献。

位于凤县的中国工合运动纪念地

作为工合运动的重要发源地之一,宝鸡如今依然保留着许多与工合运动相关的历史遗迹和文化记忆。例如,位于凤县的中国工合运动纪念地,凤县路易·艾黎和乔治·何克故居,长乐塬抗战工业遗址,金台区工合西北办事处办公室、金库,金台区工合大华打铁社纪念地,金台区工合医院纪念地等。这些遗迹不仅是宝鸡工业发展的历史见证,也是工合精神的物质载体,吸引着众多游客和研究者前来参观、学习。近几年,宝鸡还通过举办各种文化活动、学术研讨会等形式,深入挖掘和传承“努力干、一起干”的工合精神。

抗战期间,工合运动在宝鸡留下了浓墨重彩的一笔。它不仅为抗战胜利作出了重要贡献,也为宝鸡这座城市赋予了独特的精神内涵。“努力干、一起干”的工合精神,将激励着人们在新时代的发展中埋头苦干、奋发进取!

(宝鸡融媒 麻雪)

-

凝心聚力优环境 同心同向解难题 宝鸡市餐饮酒店行业亲清直通车·政企恳谈会召开

04月09日 -

宝鸡金台区新增一批爱国主义教育基地

04月09日

-

宝鸡市首个“税惠到坊”服务驿站揭牌成立

04月09日

-

全省第36个爱国卫生月暨世界卫生日活动在宝鸡市举行

04月07日