提及青铜酒器,人们首先想到尊、爵、彝、斝等礼器“明星”,但在考古发现中,还有一些宝鸡出土的小众酒器以独特的身姿揭开商周贵族生活的另一重面纱。本期,记者走访宝鸡青铜器博物院、扶风县博物馆,带大家一起看看酒器瓿(bù)、饮壶、杯,这些器物以精巧的设计与华丽的外观,诠释着礼乐文明中“器以藏礼”的深层密码,悄然记录着三千年前贵族生活的细腻与讲究。

盛酒器瓿

贵族宴飨的礼器缩影

暑期的宝鸡青铜器博物院人流如织,每一个展柜前都围着不少游客,边听讲解边用手机拍照。宝鸡青铜器博物院工作人员郑苗指着玻璃柜里的兽面纹瓿告诉记者,这个青铜瓿是商末周初的器物,2003年9月出土于金台区纸坊头2号墓。郑苗说:“你看它肚子圆圆的,相当于现在的坛子,它就是古代的盛酒器瓿。”记者眼前的这个青铜器,大口鼓腹,平底,高圈足。仔细看,器颈饰两周弦纹,肩饰三组浮雕卷角兽面,双目突出,兽面两侧为首首相对的夔龙纹,下腹和圈足则各自饰有三组兽面纹,器身通体均以云雷纹衬底,显得华丽繁缛,而这正是商代青铜器较为明显的艺术特点。

青铜瓿

郑苗指着这个青铜瓿的铭牌继续分析:“你看‘瓿’这个字,右边是个瓦,这就能看出来瓿最早是陶器,看起来就是个大陶罐子,而青铜瓿也依然是个大罐子的形状,但是这个罐子却是商周贵族宴飨中所使用的礼器,它腹部浑圆饱满,装酒的容量就比较大。”郑苗说,古代的青铜酒器只能用在重大祭祀、宴飨场合,供贵族享用,这就是“礼不下庶人”。青铜瓿的出土数量较少,外地也有出土的青铜瓿是带盖的,盖子可以防止器内酒液挥发,有些瓿还有凸起的兽首衔环双耳。

伯(戈冬dōng)饮壶

穆王时期的饮酒艺

大家都知道青铜壶为贮酒器,那么,你知道还有一种名为饮壶的饮酒器吗?壶与饮壶又有什么区别?近日,记者在扶风县博物馆里一探究竟。

伯(戈冬dōng)饮壶

“这个是西周穆王时期的伯(戈冬dōng)饮壶,1975年出土于扶风县庄白村。”扶风县博物馆业务股副股长杨帆向记者介绍,饮壶是商周时期极为少见的饮酒器,而宝鸡出土的饮壶在伯(戈冬dōng)墓中有两件,另一件现藏于陕西历史博物馆。这件器物通高14厘米、口径10.8厘米,为椭方形,圆口稍侈,下腹略向外倾垂,圈足呈圆角四方形,腹两侧有象鼻状附耳,高高翘出器口,鼻前端下卷,其上阴刻云纹,器颈饰以云雷纹衬底的凤鸟纹带,凤鸟突目,散冠舒尾,栩栩如生。“这种总体对称、局部起伏的造型设计,舒展自如、庄重典雅,既让器物在使用时方便实用,也极大地增强了装饰效果。”杨帆说。

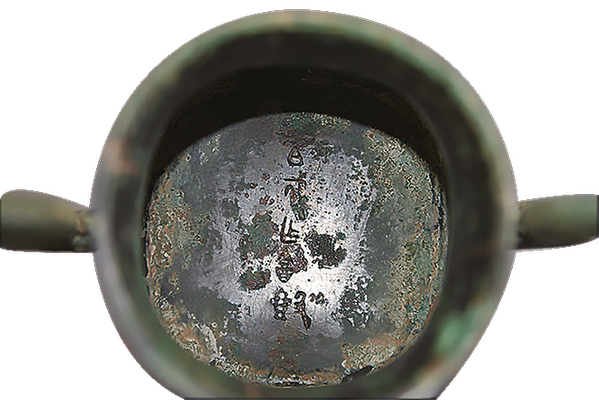

伯(戈冬dōng)饮壶内底铭文清晰可见

在这件器物的内底,还铸有铭文“伯(戈冬dōng)作饮壶”,这种自名方式,也为同类器物的定名提供了重要依据。扶风县博物馆副馆长张建强解释,在古代,壶主要用作盛酒器,《诗经·大雅·韩弈》中有“清酒百壶”,说明了西周时壶的用途,《仪礼》《周礼》亦皆记以壶为盛酒器。而饮壶,可当作饮酒的小壶,著名青铜器研究专家马承源先生最早将饮壶归入酒器之中,认为是饮酒之杯,因器有自名而归为一类;专家陈佩芬先生认为西周共王时期的仲壶和伯壶,形式都似壶而方,但器型较小,皆自名为饮壶,可知小型壶可作为饮壶,与觯的作用一样,都是饮酒器。

商代高足杯

跨越千年的酒器演变

在扶风县博物馆内,一件1976年出土于法门镇美阳村的商代联珠饕餮纹高足杯,以其独特的造型引人驻足。杨帆讲解道,这件杯也是饮酒器,它通高21.2厘米、口径14.4厘米、腹深13.8厘米,重量0.7公斤。

饕餮纹高足杯

商代联珠饕餮纹高足杯是上大下小的喇叭形状,大口深腹,腹壁斜收,喇叭形圈足,圈足上有四个十字镂孔,两两相对。口沿下饰有两道弦纹,腹饰云雷纹、饕餮纹,并以联珠纹镶边,整体造型美观大方,新颖别致,在商周青铜器中极为少见。杨帆提到,《大戴礼记·曾子事父母》中就有“执觞、觚杯”的记载,印证了古代酒杯的多样性。但商周金文中并无“杯”字,现代人将这样的器物定名为“杯”,也是根据其形制确定的。

极具商代特点的华丽纹饰

“这件青铜杯的形制类似当代高脚杯,但纹饰更具威严。”杨帆说,饕餮纹作为商周青铜器的标志性纹饰,不仅象征着神权与威严,更通过云雷纹的衬托,传递出古人对神秘力量的崇拜。

青铜杯圈足上的十字镂孔

青铜杯出土较少,但流传时间很长,从商代到秦汉时期都有。从陶杯到青铜杯,再到玉杯、瓷杯,直至现代玻璃杯,酒器的演变不仅是工艺的进步,更是文化身份与礼仪精神的传承。

从兽面纹瓿的庄重到伯(戈冬dōng)饮壶的精巧,再到联珠饕餮纹高足杯的神秘,这些酒器承载着商周贵族的礼仪规范,也反映着中华民族对礼仪、秩序与美学的永恒追求。(宝鸡融媒 罗琴)

-

凝心聚力优环境 同心同向解难题 宝鸡市餐饮酒店行业亲清直通车·政企恳谈会召开

04月09日 -

宝鸡金台区新增一批爱国主义教育基地

04月09日

-

宝鸡市首个“税惠到坊”服务驿站揭牌成立

04月09日

-

全省第36个爱国卫生月暨世界卫生日活动在宝鸡市举行

04月07日