在西周时期的祭祀与宴飨场景中,一件方口方足、盖器对称的器物——青铜簠(fǔ),总能吸引众人目光。它不仅是精美的青铜礼器,更是兼具实用与象征意义的特殊食器。近日,记者走进宝鸡青铜器博物院和宝鸡周原博物院,近距离聆听这种承载着古人饮食智慧青铜器物诉说的文明故事。

精美的伯公父簠

铭文铸史

伯公父簠中的西周礼乐密码

“说到簠,它的外形在西周青铜器中颇为罕见,你看,它的器与盖的造型基本相同,分开后就是两个几乎同样的器皿,既具实用性,又蕴含象征意义。”宝鸡青铜器博物院工作人员郑苗指着展柜里的西周晚期伯公父簠向记者详细介绍道,1977年8月,扶风县黄堆公社云塘生产队的社员在村子南边的何家沟崖边铲土时,惊奇地发现了一处青铜器窖藏,伯公父簠随之出土。这件器物通高19.8厘米、腹深6.4厘米,重5.75千克。

簠与簋的功用基本相同,是祭祖和宴飨时盛放黍、稷、稻、粱等食物的器具。《周礼·舍人》中有“凡祭祀共簠簋”的记载。东汉经学大师郑玄注:“方曰簠,圆曰簋,盛黍、稷、稻、粱器。”出土和传世的西周簠上也有自铭“用盛稻粱”的实例。簠出现于西周早期,盛行于西周晚期至春秋早期,战国晚期以后消失。

这件伯公父簠呈长方形,器身与上盖均有方圈足,四周中间有缺口。腹斜收,两侧各有一双环钮,盖与器扣合处每边正中有一个牛首形卡扣。盖既有保温、防尘的作用,还可以作为盛放食物的器皿,一物两用,而且器盖两侧都有环钮,提放时十分方便。

游客用手机拍摄青铜簠的纹饰

仔细观察可以发现,这件青铜器的盖顶与器底饰以大窃曲纹,盖沿与底沿饰有一周重环纹,腹部饰有一圈波带纹,圈足则饰有垂鳞纹。“这件器物的花纹简洁明快、做工精巧,是一件不可多得的艺术精品。在器底与盖内,各有铭文61字,内容相同。”郑苗说,铭文大意为:伯太师的儿子伯公父制作礼器簠,选择用铜,还有锡等。这种铜的材质非常好,颜色又玄又黄。此簠是盛装粳稻、糯稻和高粱的,用以宴请君王、诸侯、卿大夫和同僚,用以宴请家族中的父辈和各位兄长,用以祈求长寿多福永无止境,希望子子孙孙永远宝爱之,并用它祭享。这也是迄今发现的铭文最长的一件青铜簠。根据其铭文记载,伯公父为伯大师小子。小子是西周官职,大师小子不仅是王官,而且是王的近臣,可能辅佐大师甚至代替他执行王室任务。由此,足见该器物贵重程度非同一般。

庄严大气的龙纹簠

铃音千年

龙纹簠见证的青铜艺术巅峰

记者采访了解到,2013年石鼓山西周墓地四号墓出土的龙纹簠现展于陕西省考古研究院。石鼓山西周墓地中,以三号墓和四号墓的收获最为丰富。经过初步研究,现已基本确定这是一处生活在关中西部地区姜姓族群贵族的墓地。随葬的青铜器种类繁多,铸工精湛。一些形制新颖、造型奇特、纹饰精美的器物极为罕见,部分为首次考古发现,如球形体的凤鸟纹簋、龙纹簠等,弥足珍贵。

这件龙纹簠的盖、器大小相同,纹饰一致。盖作母口、器作子口,可相互扣合。盖、器皆作弧角长方形、斜壁斗状,两长边近底中部各有一长方形镂孔,器身长边一侧挂有铜铃,铃有舌,短边两侧有半环状附耳。盖、器皆有长方形圈足,弧形外侈、起阶状台。盖、器腹部装饰有一周直棱纹,上下各面中线两侧装饰立刀纹,左右分饰两组相对张口卷尾夔龙纹。这件簠是目前考古发掘出土时代最早的铜簠,体形硕大、器形周正、纹饰秀美,极有气势。与其同出土的还有一个形制、纹饰相近的小簠。

郑苗介绍,龙纹簠最鲜明的特征是器腹上悬挂的悬铜铃,在搬动铜簠时会发出清脆悦耳的响声,这是其鲜明突出的特征。器上悬铃并非罕见,目前已发现的器类有簋、豆、觚、卣、方彝、罍与盉,但多在隐蔽之处悬挂,而这件龙纹簠则将悬铃挂于明显的器腹之上。宝鸡地区为西周早期悬铃铜器出土较集中的区域之一,说明龙纹簠具有地方青铜文化的风格与特色。考古专家表示,该簠与故宫博物院所藏西周早期龙纹簠形制、大小相近,庄重典雅,有极强的肃穆感。龙纹簠的出土对于商周之际青铜器研究以及探讨簠形器的起源等方面具有很强的学术意义。

外形如豆的微伯(疒兴xing)簠

多元命名

微伯(疒兴xing)簠折射的礼器之变

事实上,不是所有的簠都具有器盖同形的特点。藏于宝鸡周原博物院的微伯(疒兴xing)簠,是1976年出土于扶风县庄白一号窖藏的西周中期器物,它高14.5厘米、盘径17.8厘米。器物整体看起来如食器豆的外形,但柄极粗,直口方唇,沿微外折,圈足束腰,中有一道箍棱,下部外侈,以达到与盘平衡的效果。盘外壁饰有一周重环纹,圈足饰有透雕的夔龙纹和环带纹。宝鸡周原博物院工作人员权瑞雪告诉记者,这种高柄盘形器是一种盛食器,多数没有铭文,过去都把它们归入豆类,称作镂空柄豆。有学者认为它是典籍中所载的“笾(biān)”,用来放置干果和干肉,看起来格外精美。

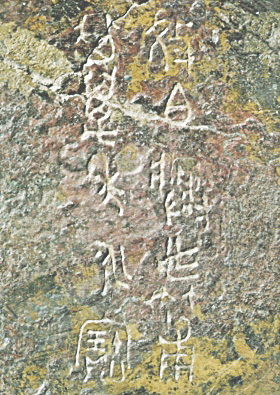

微伯(疒兴xing)簠铭文

“这件器物的内底铸铭文10字:微伯(疒兴xing)作簠其万年永宝。也就是说,这件器物自名为‘簠’。”权瑞雪分析说,一直以来,古人将出土的长方形、斗状、有盖、器与盖形状相同可以扣合的青铜器命名为“簠”。但是随着考古学的发展,人们发现宋代金石学家的定名存在混淆,考古出土自名为簠的往往是现在被称为“铺”或者“豆”的器物,而“簠”多自铭为“瑚”,这也是为什么有些学者建议将伯公父簠命名为伯公父瑚的原因。

游客正在认真欣赏青铜器

从伯公父簠的铭文智慧到龙纹簠的悬铃巧思,再到微伯疒兴簠的形制突破,青铜簠的方寸之间,凝结着周人对自然的敬畏、对秩序的追求和对传统的革新。从祭祀祖庙的庄重器皿到宴飨宾客的实用器具,青铜簠不仅是“重食”理念的物化象征,更是周代礼乐文明的缩影。如今,当我们凝视这些沉睡数千年的青铜器,看到的不仅是金属的纹路,更是先祖通过饮食构建的一个精神世界。岁月长河中,簠中稻粱早已化为尘土,但其中蕴含“以礼为食”的智慧却跨越时空,滋养着当代人对文明与秩序的思考。(宝鸡融媒 罗琴)

-

凝心聚力优环境 同心同向解难题 宝鸡市餐饮酒店行业亲清直通车·政企恳谈会召开

04月09日 -

宝鸡金台区新增一批爱国主义教育基地

04月09日

-

宝鸡市首个“税惠到坊”服务驿站揭牌成立

04月09日

-

全省第36个爱国卫生月暨世界卫生日活动在宝鸡市举行

04月07日